L’efficacia dell’azione paesaggista

Nei processi di de-ruralizzazione in atto nella nostra epoca si assiste indifferenti al crescente degrado delle qualità paesaggistiche dei luoghi, al declino dei paesaggi storici e all’incerto destino di un’agricoltura che non riesce più a produrre il suo bene più prezioso: il paesaggio…

Viene da chiedersi perché il concetto di paesaggio è diventato così importante per la nostra epoca?

Forse una prima risposta a questa domanda è data dal fatto che nel rapporto col paesaggio si esprime la relazione che ogni società intrattiene sensibilmente con il suo ambiente di vita.

Questo aspetto ci dice che il degrado delle qualità paesaggistiche dei luoghi è un problema che non ammette una causa specifica, poiché sembra essere un problema generale del nostro tempo.

Nasce, infatti, nelle cosiddette società moderne e trova una chiave di lettura nel confronto tra una società, la nostra, che pensa e concettualizza il paesaggio, ma non riesce più a produrlo; e quelle società che invece l’hanno prodotto senza mai pensarlo o concettualizzarlo. Eppure queste società non avevano alcuna parola per indicare il paesaggio o una qualche teoria di riferimento. Forse perché non ne avevano affatto bisogno, dal momento che agivano paesaggisticamente senza avere alcuna idea di paesaggio.

E’ solo nelle società moderne, infatti, che il problema dell’azione paesaggista s’interroga sul concetto di efficacia ed ha a che fare con il modo di pensare e agire nella “produzione” di un paesaggio.

Un classico esempio è dato dal modo in cui il contadino coltiva la terra per ottenere i suoi frutti; o come un giardiniere riesce a produrre un effetto esteticamente sensibile in un giardino.

Nell’uno e nell’altro caso l’efficacia dell’azione non è mai diretta, poiché consiste nel creare le condizioni affinché il risultato proceda come sviluppo o conseguenza di una data situazione, assecondando semplicemente la propensione dei processi naturale.

Nell’arte di coltivare la terra, in funzione delle stagioni, il contadino valuta cosa coltivare con vantaggio. Dopo la semina, a intervalli regolari, si limiterà a innaffiare e sarchiare ai piedi dei germogli per ‘accompagnarne’ lo sviluppo. Così facendo, non farà altro che aspettare che la situazione giunga a maturazione per raccoglierne i frutti.

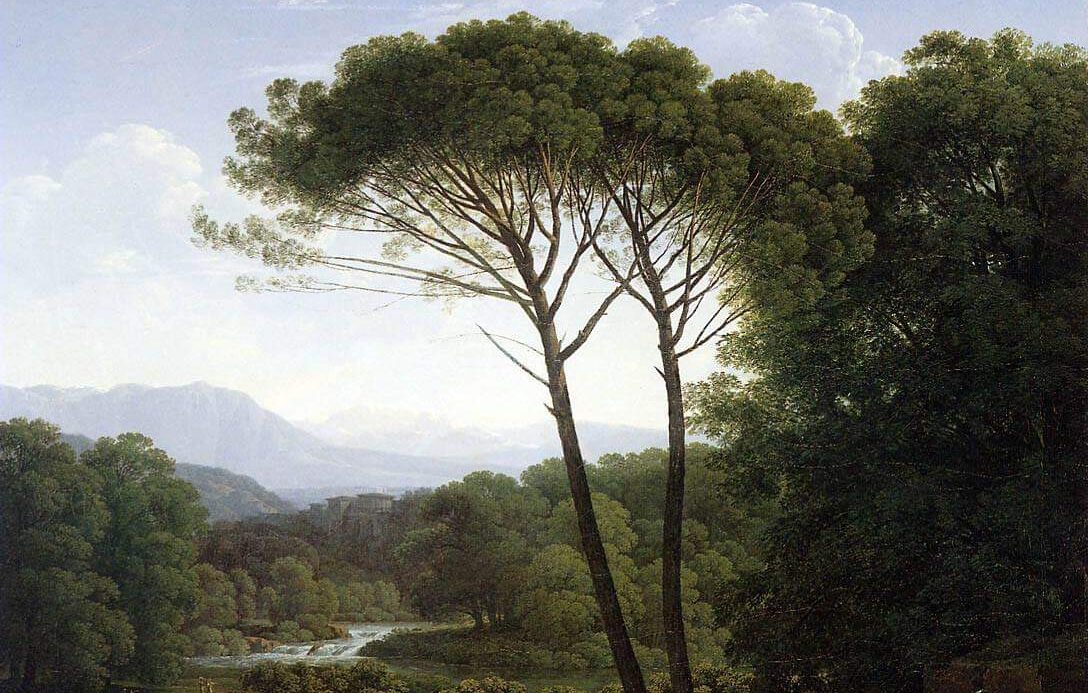

Il quadro non cambia per l’attività di un giardiniere, che a sua volta si limiterà ad accompagnare lo sviluppo e la crescita delle piante e con esse la sensibile atmosfera del giardino. Scopo del suo agire non sarà quello di mantenerne la forma, quella prefissata in un progetto, ma quello di prolungare nel tempo la meraviglia e l’incanto.

Pensare le trasformazioni, in termini di efficacia, significa allora pensarle a partire dalle condizione di contesto e quindi come conseguenza di un processo di sviluppo-crescita e maturazione.

Un pensiero ben diverso dalla teatralizzazione del cosiddetto “pronto effetto”, tanto in voga in quei giardini dove i “tempi biologici” sono considerati una “perdita di tempo” e per questo montati velocemente come un impiantista monta una caldaia.

In questi termini, è evidente che il processo che porta alla ‘costruzione’ di un giardino è anche ben diverso da quello che porta alla costruzione di una casa: infatti, chiuso il cantiere e certificata l’agibilità, la casa è pronta per essere abitata; mentre per il giardino è solo con la chiusura del cantiere che esso s’avvierà a prendere forma. In questi casi, ciò che un giardiniere è chiamato a fare è solo accompagnare lo sviluppo delle piante per lasciarne maturare l’effetto, il che non significa limitarsi ad osservare ciò che accade, ma è necessario assecondare e agevolare i processi naturali, come un contadino agevola lo sviluppo e la maturazione dei frutti.

L’efficacia dell’azione paesaggista si profila quindi come un’idea fondata sul concetto biologico di un processo di crescita, un concetto che chiarisce abbastanza bene anche il senso del perché i vecchi contadini vanno considerati i principali “produttori di paesaggio”. Essi, dissodando terreni prima inutilizzati per metterli a coltura, non hanno mai idealizzato il contesto con un piano o un progetto; ma hanno valutato il potenziale implicato in una situazioni e i principali fattori portanti o limitanti, per far volgere a proprio vantaggio situazioni anche molto difficili. Con lo spietramento dei campi li hanno resi coltivabili, mentre con le pietre cavate dalla terra li hanno recintati e trasformati in tanti piccoli giardini famigliari.

Se pensiamo all’efficacia dell’azione paesaggista, quindi, non possiamo non pensare a quell’opera corale che ha profondamente trasformato il volto del territorio salentino con la coltivazione dell’olivo.

In quel caso il potenziale della situazione era dato dallo sfruttamento degli insiteti, ovvero dall’<<addomesticamento>> dell’olivo selvatico con la pratica dell’innesto. Pertanto, considerando le condizioni di estrema aridità, il risultato è scaturito dall’utilizzazione di una “natura a portata di mano” e quindi da ciò che cresceva da sé spontaneamente, ottenendo nel tempo quella diffusa copertura del suolo che conosciamo come la più estesa <<piantata>> salentina.

In termini di efficacia, quindi, il paesaggio storico dell’olivo è un paesaggio costruito ad arte, con un approccio adattativo alle condizioni di contesto, agevolando quella propensione naturale che il contadino ha saputo assecondare con cura fino al suo massimo dispiegamento.

Ecco perché, quando pensiamo di intervenire su una situazione, è sempre bene individuare i cosiddetti fattori portanti o limitanti prima di chiedersi quale azione è più efficace.

In merito a questo aspetto, F.Jullien* ci dice che un fattore portante è un “fattore votato spontaneamente a un certo sviluppo, sul quale possiamo far leva: invece di far dipendere tutto dalla nostra iniziativa”. Questo significa che in ogni situazione è sempre inscritto un certo potenziale che va individuato per “lasciarci portare” sulla giusta via.

Quella via che consente di scoprire altre fonti di efficacia rispetto al nostro modo di pensare o di agire!

*F.Jullien, Trattato dell’efficacia. Einaudi, 1998.